De la place de la pudeur dans l' »intimité Plossu » : conversation à distance…

25fév

Pour continuer d’explorer l’intimité dans la poïétique des artistes qui me touchent le plus,

telle Elisabetta Rasy _ cf mon article du 22 février : « Les mots pour dire la vérité de l’intimité dévastée lors du cancer mortel de sa mère : la délicatesse (et élégance sobre) parfaite de “L’Obscure ennemie” d’Elisabetta Rasy » _,

ou tel Bernard Plossu _ cf mes articles du 27 janvier : « L’énigme de la renversante douceur Plossu : les expos (au FRAC de Marseille et à la NonMaison d’Aix-en-Provence) & le livre “Plossu Cinéma” » ; et du 14 février derniers : « Bernard Plossu de passage à Bordeaux : la photo en fête ! pour un amoureux de l’intime vrai… » _,

…

voici un article, « Plossu Cinéma au FRAC PACA » _ signé Nathalie Boisson _, du magazine (gratuit) marseillais Ventilo tel qu’il vient de m’être transmis, hier soir, par l’ami Bernard Plossu :

…

De : Bernard Plossu

Objet : Trans. : suite mail précédent interview Taktik Ventilo en fait !!

Date : 24 février 2010 19:15:11 HNEC

À : Titus Curiosus

…

interview dans la revue Ventilo

plo

…

—–E-mail d’origine—–

De : Denis Canebière

A : Bernard Plossu

Envoyé le : Mercredi, 24 Février 2010 17:03

Sujet : suite mail précédent interview Taktik Ventilo en fait !!

…

Bernard,

Dans mon mail précédent, je te parle de Taktik qui est l’ancêtre du journal gratuit actuel Ventilo !

C’était au siècle dernier !

Correction donc !

Il s’agit de Ventilo et pour me faire pardonner, au cas où tu ne l’aurais pas déjà, voici le lien : http://www.journalventilo.fr/expo/

Amitiés

Denis C

…

Le voici donc ici aussi ! Farci, selon ma coutume, de commentaires miens (en vert)…

…

expo

…

Plossu cinéma au FRAC PACA

…

Publié le 24 fév 10 dans Expo

…

L’interview : Bernard Plossu

…

Rencontrer Bernard Plossu, c’est un peu comme réactiver la célèbre formule de Lautréamont : « Beau comme la rencontre _ voilà _ fortuite d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table de dissection » _ en un peu moins potache (!) et surréaliste, probablement… C’est convoquer _ gentiment ! _ une esthétique de la surprise _ en effet ; en douceur _, une poésie du quotidien où la beauté est une trouvaille fugace _ c’est tout à fait cela ! à apprendre à accueillir… Généreux _ et comment ! _, le photographe a accepté de partager une partie de sa sagesse _ ça peut se dire ainsi… _ en se soumettant au questionnaire de Sophie Calle _ même si assez peu plossuïen (ou plossuïenne : pour la dame) ; et c’est un euphémisme ! : remarquer le niveau particulièrement gratiné de « négativité« de la moindre des pistes proposées par ce « questionnaire« callien ! : « mort« , « rêve« , « détester« , « manquer« , « renoncer« , « défendre« , « reprocher« et « servir« ! nous voilà en plein dans l’air nihiliste du temps ; et donc aux antipodes d’un Bernard Plossu !!! mais Bernard n’entre pas dans ce piège… _, puis de se dévoiler _ un peu : avec délicatesse _ le temps d’un abécédaire improvisé _ pourquoi pas ?

…

…

Quand êtes-vous déjà mort ?

Je suis mort de douleur en 1985, mais je ne révèlerai pas pourquoi. En revanche, je suis retourné à la vie en 1986.

…

Que sont devenus vos rêves d’enfant ?

Eh bien je les rêve encore. Plutôt que de rêves, je parlerais du réel de l’enfant _ « réel« tout imaginatif, ludique ; lire là-dessus (le génial) Winnicott… _, et en ce qui me concerne, un enfant qui lisait beaucoup de bandes dessinées et a donc appris à cadrer avec la ligne claire très tôt _ un élément important dans l’historique de la poïétique photographique Plossu ! A quand, après le Plossu Cinéma, un « Plossu BD ligne claire« ?.. Ce qu’il y a dans le carré explique _ fait comprendre _ tout le reste, ce qui se passe autour _ le hors cadre : le monde autour… Et en fait la photo, c’est la mise en rectangle ou en carré des leçons _ voilà comment procède l’intuition foudroyante (à mille à l’heure) de l’artiste _ que j’ai apprises _ voilà ! quand la plupart n’apprennent jamais rien ! de rien ! ni de personne ! ah ! la pédagogie ! quel art d’atteindre (= dégeler ; et disposer à l’élan et à la joie de réfléchir) les cervelles !… _ de la ligne claire en BD. Donc, ce ne sont pas les rêves d’enfant, c’est plutôt le côté rêveur _ à la Bachelard (l’art de la rêverie), alors ; pas à la Freud (et le rêve nocturne : inconscient, lui) ; ou plutôt « le côté joueur« , à la Winnicott !.. Un très grand ! A re-découvrir ! _ d’une vie d’enfant _ continué toute sa vie d’adulte par l’artiste, « jouant« : mais oui !!! on ne peut plus sérieusement et joyeusement à la fois. Vivre, c’est « habiter« la vie « en poète« : en dansant… Et c’est divin : cf Nietzsche : « je ne croirais qu’en un dieu qui sache danser« !…

…

Citez trois artistes que vous détestez

Le mot est trop fort _ un peu violent _, il y a _ seulement _ une énergie _ voilà ! _ qui ne me correspond pas _ simplement… _ : « entrer en correspondance« avec une énergie est bien, en effet, la « proposition« de l’artiste ; et au spectateur, lui, et alors, de « se connecter« ou pas (« à la chinoise« : cf François Jullien, par exemple dans La Grande image n’a pas de forme…), à l’énergie « proposée« , en fonction de la co-disposition des formes (elles-mêmes encore un peu mouvantes ; et plus ou moins émouvantes) présentées, par cette œuvre rencontrée, venant entrer ici et maintenant en composition avec ses propres dispositions cinesthésiques du moment (de cette rencontre avec l’œuvre) ; ou de toujours, aussi : c’est cette « connexion« -là que Baldine Saint-Girons nomme on ne peut mieux proprement « acte esthétique » (son livre, passionnant, est magnifique !) ; et souvent, sinon le plus souvent même, nous, spectateurs potentiels, nous y refusons, à cette « connexion« d’énergies, nous n’y sommes pas prêts ; ou carrément la rejetons ; et ce pour des raisons de non agrément qui peuvent même être, parfois, parfaitement fondées !.. D’autres fois, et même le plus souvent, nous subissons seulement les conditionnements des autres, sous forme de goûts (socialement) institués (c’est ici qu’on peut lire Bourdieu ; ou Lahire ; ou Nathalie Heinich…), formatés, et figés, fossilisés ; et notamment sous l’aspect de « modes« (sociales ; et idéologiques). Bref, que ce soit pour de bonnes, ou pour de mauvaises raisons, je veux dire qui soient fondées ou pas, nous nous anesthésions nous-mêmes le plus souvent face aux « propositions« (ludiques pourtant) des œuvres des artistes… En peinture, je n’aime pas Fernand Léger, De Stael, Mathieu _ trop massifs, probablement ; voire, pour le dernier du moins, poussifs, ajouterais-je… En photo, plutôt que de nommer _ un Gary Winogrand ? un Sebastiaõ Salgado ?.. là, c’est moi seul qui m’avance ! pas Bernard ! _, je préfère ne dire que ce que je n’aime pas : le trop grand angle _ trop embrassant, mal étreignant… _, le spectaculaire _ voilà ! soit l’inverse de ce que je qualifierais de l’attention fine du « choix de l’intime« plossuïen… _ qui en fonçant le ciel des images rajoute _ vulgairement : en surlignant ; pour les un peu trop lourds, ou pas assez finauds, qui risqueraient, les disgraciés, de ne pas assez vite « piger » ce qu’il y aurait ici à leur « communiquer« , en le pointant plus fort du doigt : ce sont, ceux-là, des « communiquants« (et ils « savent faire »…) ; et on comprend que le succès, via les médias, leur arrive ; et se répande, massif : c’est plus gros et facile à repérer (comme « marque« de fabrique)… _

…

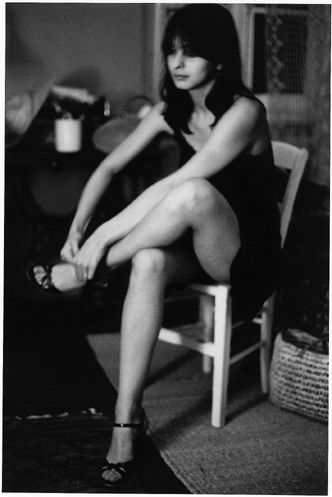

le spectaculaire qui en fonçant le ciel des images rajoute, donc, une couche au drame _ à ces « couches« massives lourdingues, la touche toute de vivacité de Bernard Plossu préfère un grain léger très fin… C’est exactement le même principe qu’au cinéma, lorsque la musique devient _ pléonastiquement _ dramatique _ trémolos aidant _ pour que le public soit bien conditionné _ et pris : voilà ! Une bonne photographie, c’est une photo qu’on _ ou qui ? _ ne doit pas conditionner à l’avance _ ce qu’Umberto Eco baptise du joli nom d’« œuvre ouverte« … Enfin, je n’aime pas le manque de pudeur _ voilà le mot-clé lâché. Ils sont plus que trois, les photographes qui font de mauvaises photos de nu _ par exemple : trop près d’être « pornographiques« ! _ et n’ont pas compris que la plus grande beauté de la photo, c’est la pudeur _ et on en trouve quelques unes, de ces photos de « nu« éminemment pudiques, dans l’œuvre Plossu, sans chercher très loin.

…

Vous manque-t-il quelque chose ?

Vu la passion _ voilà : sans ce moteur (proprement thaumaturge), que peut-il jamais se faire, en Art du moins (mais dans la vie aussi) ?.. rien qui ait de l’élan, en tout cas… _ que j’ai pour l’objectif de 50 mm, il ne me manque rien, je crois _ c’est magnifique ! Bernard n’a rien, lui, chère Sophie Calle, d’un frustré : de Sophie Calle, je me souviens surtout de l’inénarrable « No sex to-night » : quelle sublime expérimentation ! Combien de gogos suivent cela ?.. Le 50, c’est l’objectif de la redoutable intelligence et de l’acuité visuelle _ voilà ! l’acuité du regard et son intelligence ! C’est une jolie métaphore que de s’apercevoir qu’un objet technique peut t’apporter _ en prolongement du travail propre de l’œil, en quelque sorte ; c’est à dire le déploiement de l’acte crucial du regard : sur ces « lunettes« -là, se faisant parfois « télescope« , et parfois « microscope« , bref : mouvement d’accommodation constant, on trouve une sublime remarque de Proust dans Le Temps retrouvé ; le passage est fort justement célèbre… _ l’âme _ voilà _ que tu recherches _ et c’est la tienne, l’artiste ! qu’il te faut simplement désherber de ce qui l’encombre… _, et en même temps c’est un choix très rigoureux _ au résultat photographique net et impitoyable (y compris avec du flou !)…Et c’est aussi cela que je trouve dans le cinéma (= l’œil en mouvement formidable) d’Antonioni…

…

Sur cet œil-là « au travail« , je conseille le très beau journal de travail du film Par delà les nuages (Al di là delle nuvole), en 1995, qu’a tenu très scrupuleusement Wim Wenders : Avec Michelangelo Antonioni _ chronique d’un film (aux Éditions de l’Arche, en 1997)… C’est un document irremplaçable sur la poïesis du cinéaste Antonioni _ à l’œil incomparablement photographique ; là-dessus j’ai écrit tout un essai : « Cinéma de la rencontre : à la ferraraise« , avec ce sous-titre un peu explicitatif : « Un jeu de halo et focales sur fond de brouillard(s) : à la Antonioni« : inédit…

…

A quoi avez-vous renoncé ?

Aux voyages lointains, pas uniquement à cause de l’âge, parce que j’ai déjà beaucoup voyagé, mais aussi parce que les pays « motivants » ont été complètement matraqués _ oui _ de voyages organisés, où les gens _ débarqués en « touristes« et constamment pressés… _ ont abusé _ oui _ de la photo et emmerdé le Tiers Monde _ oui _ en leur mettant un numérique sur le nez sans aucun respect, aucune pudeur _ par rien moins que « vols d’âmes« … Il faut voyager en ami _ mais oui _, pour partager ses photos _ et être « reçu » avec une hospitalité « vraie« … _, pas en conquérant _ que de malotrus prédateurs (= touristes grossièrement voyeurs en même temps qu’exhibitionnistes) de par tous les déserts (forêts, montagnes) les plus reculés du monde, désormais !..

…

Que défendez-vous ?

Les jeunes photographes, passionnément _ mais oui ! Et, je déteste qu’on dise d’un jeune photographe qu’il me copie. Il ou elle a tout à fait le droit de copier _ = prendre modèles, pour « commencer« … _ ses aînés _ qui l’ont simplement « précédé« dans le temps ; c’est-à-dire « essayé« déjà, eux aussi, un peu, avant lui-même… _ pour se trouver _ voilà, voilà le but : un artiste a à « se former« , peu à peu, acte après acte, avec patience et obstination, afin de « se découvrir« , peu à peu, et « devenir« , enfin, peu à peu aussi, et de plus en plus, et de mieux en mieux, presque « lui-même« (la coïncidence n’étant qu’un idéal asymptôtique ! jamais complètement pleine ! ni, encore moins, et heureusement, définitive ! il y a toujours, et joyeusement, à continuer à « œuvrer« !) ; l’identité se construit (toute une vie) dans la multiplicité des rencontres, des apports, des échanges, des « introjections« assumées et dépassées ; et surtout celles, rencontres, qui sont « vraiment« fécondes et « vraiment« ouvertes ; pas dans la fermeture et l’isolation ! qui sont pauvreté ; et négation de soi ! Moi aussi, j’ai copié _ c’est-à-dire imité : « mimesis« est le mot qu’employaient Platon et Aristote… _ tout le monde _ comme les peintres débutants (et continuant toujours à se former, évoluer), apprennent en imitant les maîtres (= en apprenant d’eux et par eux) ; l’isolement est une stérilisation ! une barbarie ! qu’on y réfléchisse un peu plus et mieux à l’heure de la diminution imposée (pour raisons de « saine économie« , qu’ils serinent et claironnent ! en pratiquant la charité la mieux « ordonnée« qui soit, bien entendu, ces « vertueux« en exhibition ! ici, lire Molière, en plus de La Fontaine…), à l’heure de la diminution imposée des horaires d’enseignement (eh ! oui !) en classe… Là-dessus, lire aussi l’indispensable Prendre soin _ de la jeunesse et des générations du vigilant et infatigable et passionnant Bernard Stiegler… L’exposition Plossu cinéma, ça n’est que _ ici, comme une exagération orale : rhétorique… _ de la copie de cameramen

…

_ ceux d’Antonioni ; ou le Coutard de Godard : cf la phrase, page 180 de Plossu Cinéma, dans l’échange magnifique et si important avec Michèle Cohen dans la voiture entre la Ciotat et Aix : « Récemment je t’ai écrit que je trouvais les scénarios d’Antonioni rasoirs et bourgeoisement convenus ; mais je dois, je me dois, en homme d’image, de dire que la photographie de la trilogie en noir et blanc est grandiose ! La Notte avait pour directeur de la photo Gianni di Venanzo, L’Avventura, Aldo Scavarda, et L’Eclisse, Enzo Serafin _ Bernard le sait par cœur ! Comme c’est étrange que ce soient trois directeurs différents ! Pourtant le ton, ultra photographique, est si semblable : du coup totalement du Antonioni ! La séquence de la fin de L’Eclisse, ces quinze ou vingt minutes tout en photographies filmées, est tellement belle, tellement moderne, comme on aime à dire maintenant, d’un mot qui veut tout dire vaguement.« Etc.. Et Bernard de citer derechef Raoul Coutard, par exemple dans Alphaville de Godard… « Le rôle des « directeurs de la photo » n’est pas assez connu du public. Les musiques, après tout, font parler d’elles au cinéma. Alors pourquoi ne parle-t-on pas plus des photographes de films ? » Voilà !.. _, et c’est ce que j’aime dans cette expo _ Plossu Cinéma… _, montrer d’où je viens _ ce que Alain Bergala nomme, dans sa contribution (aux pages 16 à 27), dans le livre, si beau, Plossu Cinéma : « Le cinéma séminal de Bernard Plossu » : « séminal » en sa poïétique photographique ! rien moins !.. Fin de l’incise sur la photo au cinéma lui-même ! _

…

Il y a un côté courageux et culotté de montrer ses racines _ voilà _ et de dire qu’on a copié _ c’est-à-dire qu’on s’est « inspiré » des autres, tout simplement… Nul n’est une île !

…

Que vous reproche-t-on ?

De faire trop de livres. L’expo du FRAC montre à quel point je fais des livres comme un cinéaste fait des films. Je fais deux sortes de livres : les purement créatifs ou expérimentaux, comme Plossu Cinéma _ sur une idée (de génie !) de Michèle Cohen, la directrice de la galerie LaNonMaison à Aix-en-Provence : comment le petit Bernard est devenu Plossu ! _, qui correspondent à mon langage _ ainsi que sa poïétique, en mon vocabulaire (cf Le Poétique de Mikel Dufrenne, en 1963, aux PUF)… _, et les commandes _ ce sont celles-là qui lui sont reprochées (ou plutôt, en fait, jalousées !) ; cf mon article d’indignation du 15 juillet 2008 : « Probité et liberté de l’artiste« , à propos d’une critique acerbe à l’égard du si beau et si juste (= si rigoureux dans la réalisation de ses objectifs) Littoral des lacs, une « commande« , en effet, du Conservatoire du littoral pour les deux départements de Savoie… L’article n’a pas vieilli ! Donc, au final, ça fait beaucoup _ soit une œuvre ! Mais cette démarche a permis _ oui ! Eluard dit que le poète est « moins l’inspiré que l’inspirant« … _ à d’autres jeunes photographes d’oser _ oui ! on est d’abord timide ! trop craintif, pour la plupart… _ le faire. Au fond, un éditeur a plusieurs auteurs pour vivre, pourquoi un auteur n’aurait-il pas droit lui aussi à plusieurs éditeurs ?

…

A quoi vous sert l’art?

L’art sert

_ un mot bien ambigü… ; mais l’art a toujours des visées, en effet ; même s’il n’est jamais simplement « moyen« en vue d’une rien qu’« utilité« (servile) ; auquel cas, il s’agit seulement d’une « technique« , mécanique et reproductive : mécanisable… ; et quant à l’Art (avec la majuscule) servile, il s’agit de celui des propagandes, et pas seulement celles, plus commodes à stigmatiser (tant elles sont peu discrètes), évidemment, des régimes totalitaires !.. Par exemple, ce pseudo Art admirable qui se met au service relativement discret des saints et saintes « Communication« , « Idéologie » (relookée et maquillée style invisible-imperceptible, désormais) et « Marketing« … _

…

l’art sert, donc, avant tout à partager (pour les autres _ ce qu’il donne à ressentir et éprouver : merci de cette générosité inépuisable… _) et à être curieux (pour soi _ et à l’infini : et Titus Curiosus d’opiner ! à son tour… _). Je dis souvent à mes élèves de ne pas s’intéresser _ de manière désintéressée : cela ne se forçant pas… _ qu’à la photo _ certes ! les « voies« du sens et de la sensibilité (et donc de la création : tout ensemble !) sont multiples ; et s’interconnectent, aussi !.. Aujourd’hui, je rentre du jardin de Monet à Giverny. A quoi sert ce jardin ? Il a été un prétexte, « un motif » _ oui ! qui met en « mouvement » et « émeut« , rend plus « mobile« : voilà son étymologie ! il « inspire« ; et fait mieux respirer ! _ pour l’art de Monet _ lui-même, d’abord _, et il a tellement marqué l’histoire de l’art que c’est devenu un jardin pour le monde entier. On retombe sur cette idée de partage entre le particulier et l’universel _ et du jeu d’ouverture entre ce qui est « dans« le cadre, et ce qui du monde autour y entre, « venant y pénétrer« discrètement, presqu’invisiblement, aussi, pour qui s’y sensibilise, à ce « cela« (presqu’invisible) du monde, avec et grâce à l’artiste, qui nous le fait ainsi délicatement « entrevoir« , percevoir et recevoir ; a contrario des foules d’« anesthésiés« (et donc insensibles, sourds, aveugles, etc.., Béotiens satisfaits d’eux-mêmes, « idiots« au sens littéral du terme !) « auto-anesthésiés« par précaution ; en expansion, hélas, par les temps qui courent : l’humanité est en train d’en crever !.. Cf la fausse sagesse mesquine (criminelle autant que suicidaire pour la civilisation !) des trois singes… D’où la bêtise sans nom et le crime grave qu’est l’absence d’apprentissage véritable (grâce à un enseignement, d’abord, effectivement digne de son nom ! suffisant ! et pas light !) et suffisamment développé de ce que sont les démarches d’Art (= la poïesis en acte et en œuvres !) à l’école : au lycée !!! L’art, c’est aussi un effort _ un geste, un écart, d’un millième de seconde même, le plus souvent… _ qui nous oblige à ralentir _ voilà : dans un monde de pressés, aux « ratiches« si longues, qu’elles labourent le sol ! ceux-là ne sont pas des artistes !_, à ne pas faire comme cette personne qui vient de passer à toute vitesse avec son 4×4 _ ah ! les 4×4 ! et le mépris des autres… _ dans un endroit où il y a des gens _ qui passent, eux aussi ; et peuvent se faire écraser : par ceux-là, du 4×4, sans égard… L’art, c’est être capable de lever le pied _ tel le narrateur de Du côté de chez Swann, s’abîmant une heure entière à contempler en son détail, tellement luxueux, une haie (éblouissante en son éclat) d’aupébines… _, c’est lutter contre la vulgarité _ certes : que de faux artistes blin-bling, encore, courant nos rues, nos places, nos avenues ; et même nos palais de la république : avec la complicité obséquieuse des micros et caméras des medias ! cf mon article, par exemple, du 12 septembre 2008 : « Decorum bluffant à Versailles : le miroir aux alouettes du bling-bling« …

…

PETIT ABECEDAIRE

…

…

A comme… Afrique :

le continent de l’origine _ peut-être pas toute, tout de même… Mozart, ainsi, n’était pas « Africain« … Bernard parle ici surtout du jazz… et du rythme… _ de la musique, de la danse… L’Amérique ne serait rien culturellement _ hum ! hum ! _ sans la musique africaine. Tous les musiciens blancs, d’Elvis à Dylan, ont été influencés par elle _ certes ; mais ce n’est là qu’un type de musique : celui que diffusent le plus (et aident à « consommer« et faire acheter, plus encore, sans doute…) les radios…

…

C comme… Chocolat :

j’aime beaucoup / Cézanne : j’avoue ne pas aimer ses verts et ses bleus _ moi si ! mais Cézanne est (comme il s’est reconnu lui-même !) un « couillu » ; Bacon, aussi : Bernard ne l’apprécie pas trop, lui non plus, je sais ; moi, si !.. _, pour moi le sud, c’est Soutine _ pulvérisant sublimement les clichés ! en effet ! _ / Cubisme : un photographe, c’est un danseur qui du haut de son entrechat voit cubiste _ merveilleuse définition ! qu’on se le dise ! Quand on bouge, les lignes de force _ oui ! voilà le vivant ! la « Nature naturante« , dirait un Spinoza, à côté des Chinois !.. se mouvant juste, juste en-dessous des « formes« un peu moins (mais à peine…) mobiles, elles, et donc un tout petit peu plus (c’est affaire de degrés : infinitésimaux !) arrêtées ; un peu, à peine, moins musicales, en conséquence de quoi, ou un peu, à peine, moins rythmées, si l’on préfère, de la « Nature naturée« ! Cf ici, en France (et même en Provence, au pays des cyprès qui s’élancent, se tordent…) un Van Gogh à Arles et Saint-Rémy ; ou un Cézanne se posant face à la Sainte-Victoire afin de la regarder se mettre à danser !.. _

…

quand on bouge, les lignes de force , donc,

que l’on voit tout le temps _ déjà ! et en relief, donc ! _ changent _ voilà : c’est là le bougé-dansé, musical, de Plossu ! La photo, c’est du cubisme en mouvement _ c’est magnifique !

…

E comme… Espagne :

j’adore y aller. C’est le pays du très grand photographe Baylon _ un grand ami ; et un complice en poïesis… _ et du peintre Miguel Angel Campano.

…

H comme… Histoire / Hésitation :

donc la connaissance, mais le doute _ certes : lire Popper (et son critère décisif de « falsiabilité« pour la « vraie« recherche scientifique) ; ou Alain : « penser, c’est dire non« … Mais Hélas l’Histoire n’hésite pas à se répéter _ sans « leçons« ; cf Hegel…

…

I comme… Italie !

A lui seul ce mot veut _ pour Bernard ; pour moi aussi : (presque) tout y virevolte et danse ; avec le charme de l’élégance et, aussi, passablement d’humour… _ tout dire…

Illusiones optica : le dernier film que j’ai vu.

…

J comme… Jawlensky :

j’aime ses portraits _ moi aussi : ils fouillent loin ; quelles profondes couleurs !..

Jalousie :

le sentiment le plus difficile à vaincre, à surmonter _ peut-être pas pour tous, pourtant…

Je :

Céline disait « Je, le pronom le plus dégoûtant » ou un truc comme ça. Je, c’est l’ennemi de l’intelligence _ quand le Je n’est qu’égocentrique, du moins ; mais il peut aussi être « départ de perspective« (et de construction « vraie« d’une « personne« …), par son ouverture, précisément, profonde et grave, en même temps que joyeuse, sans peur, sur l’altérité ; cf Montaigne… Ne pas trop le détruire, ce Je-là ! ni le « haïr« (à la Pascal)…

…

L comme… Lumière :

en photographie, c’est le noir et blanc, le gris _ leur infini intense camaïeu ; le jeu profondément soyeux de leurs vagues. En beauté, j’aime celle _ si sensible par la tension calme et tellement puissante de sa quasi transparence flottante _ du nord : Vermeer, Brueghel, Constable…

…

N comme… Napoléon :

l’homme qui n’a pas hésité à faire mourir de froid des milliers de soldats pendant la campagne de Russie. Quelle folie de pouvoir envoyer des êtres humains mourir de froid ! _ sur le froid : lire Le Froid de l’immense Thomas Bernhard, avec son rire formidablement si « humain« : « tout est risible quand on pense à la mort« … Un rire, à ce degré d’« humain« , qui nous manque très fort aujourd’hui ; même si nous avons, tout de même, l’immense, lui aussi, Imre Kertész (l’auteur du grand Liquidation) : en ces temps de « déshumanisation« galopante…

…

Propos recueillis par Nathalie Boisson

…

Intime conviction

…

Au FRAC, l’exposition Plossu cinéma présente une œuvre singulière _ eh ! oui ! _ au carrefour de la photographie et du cinéma autour de cinq thématiques. Brillant !

…

…

Montrer ses racines, dire d’où l’on vient _ en deux expos (au FRAC de Marseille et à La NonMaison d’Aix-en-Provence) et un livre tels que ce (en trois volets, si l’on veut) Plossu Cinéma… _ est un exercice difficile _ a priori, du moins, dans une société assez intimidante et plutôt décourageante, en général. Il s’agit de se livrer _ oui : un peu, au moins… _ à travers l’autre _ effleuré : dans les photos _ tout en gardant une distance respectueuse, une distance amoureuse _ voilà ! Cette distance, c’est celle du regard de Plossu _ absolument ! Il s’est construit très tôt _ en effet ; par son regard même… _ à travers le cinéma de la Nouvelle Vague, où l’image, en prise avec le réel _ oui ! _, dénuée de tout artifice _ quel défi ! _, retrouvait de sa brutalité _ du moins de sa probité, de sa vérité et de sa liberté face au réel (et par là de sa force !) ; puis par l’exercice de plus en plus passionné de la photographie ! à la Plossu… Ces images constituent un double, une entité _ réalisée _ pour lui _ et qu’il lui fallait (existentiellement, humainement !) retenir (du vivre passant : qui passe vite…)… On retrouve à la lecture du Livre de l’Intranquillité de Pessoa quelque chose de cette doublure photographique interprétative, et plus précisément dans le regard de Bernardo Soares : « Voir, c’est avoir vu » _ avec la perspective, nourrissante, de la mémoire : une culture vive et vivante incorporée, en quelque sorte… Comment être proche et distant ? _ par le regard : voilà ! Comment être intime et pudique ? _ c’est l’essentiel !!! Pour l’artiste _ « vrai« qu’est Bernard Plossu _, la pudeur est l’une des clés de la photo _ davantage : le sas « humain » obligé ! _ et c’est ce qui ressort de cette exposition _ oui ! oui ! _ où la réflexion _ du spectateur convié et comblé _ doit se saisir d’un paradoxe _ oxymorique, comme tout ce qui est essentiel ! _, des deux faces _ absolument indissociables _ de l’intime : « enfoui et fouillé, dedans et dehors »

…

_ lire aussi là-dessus mon article juste précédent (du 22 février) sur l’écriture sublime, en la sobriété de sa pudeur, d’Elisabetta Rasy, se retournant sur l’histoire de son « intimité« avec sa mère, mise à vif (à pleurer ! sinon hurler…) lors du cancer terminal de celle-ci, dix huit mois durant, dans L’Obscure ennemie : « Les mots pour dire la vérité de l’intimité dévastée lors du cancer mortel de sa mère : la délicatesse (et élégance sobre) parfaite de “L’Obscure ennemie” d’Elisabetta Rasy« …

…

L’intime opère _ voilà : il est dynamisant ! c’est un élan ! _ donc systématiquement dans un entre-deux _ absolument : se mouvant quasi reptiliennement, en danses… _, se situant entre l’apparition et la disparition _ oui ! _, la « monstration » et l’effacement du sujet _ avec, à la réception (active) de l’Homo spectator, encore, ce qui doit s’appeler un Acte esthétique du même ordre (clignotant !)… Le sujet ici, c’est à la fois _ et tout ensemble ! : l’« intime« est une relation, un vecteur magnifiquement en tension : vers l’altérité désirée et à jamais possédée, hors de « saisie« (et de « maîtrise« ) en tant que telle, de l’autre… _ celui qui est photographié et le photographe _ en un unique mouvement se déployant, dansé. Au spectateur, à travers ses déambulations au sein des cinq thématiques (« Plossu cinéma », « Le déroulement du temps », « Les cinémas de l’ouest américain », « Réminiscences » et « Train de lumière » _ de l’exposition Plossu Cinéma… _), de se laisser porter _ oui : avec délicatesse et plénitude d’attention, aussi… en toute amitié… et avec douceur… _ par l’univers poétique et mystérieux _ qui tout à la fois vient nous cueillir et vient nous accueillir _ d’un homme _ « humain » !.. _ à l’âme voyageuse et au cœur cinéphile.

…

Nathalie Boisson

…

Plossu cinéma : jusqu’au 17/04 au FRAC Provence Alpes Côte d’Azur (1 place Francis Chirat, 2e) et à la Non-Maison (22 rue Pavillon, Aix-en-Provence). Rens. 04 91 91 27 55 / www.fracpaca.org

…

A noter également :

Le 27/02 à 14h au Cinémac (63 avenue d’Haïfa, 8e) : présentation en avant-première des films Le voyage mexicain (30 mn) de Bernard Plossu et Un autre voyage mexicain (1h50) de Didier Morin, en présence des réalisateurs.

Le 20/03 à 14h30 au FRAC, dans le cadre du Week-end Musées Télérama : projection du film Le voyage mexicain, en présence de Bernard Plossu et Dominique Païni.

Le 26/03 à 17h à l’Alcazar : rencontre avec Bernard Plossu autour du processus de création de ses livres : « Faire un livre, c’est comme faire un film », suivie d’une projection cinématographique.

…

…

Merci beaucoup à ce très intéressant article de Nathalie Boisson !

Celle-ci a su obtenir de Bernard Plossu _ et quasi mine de rien… _ des analyses (de son Art) profondes : absolument passionnantes ! Chapeau !

…

Titus Curiosus, le 25 février 2011